Comunidade

Manuel José Damásio

- Universidade Lusófona

- mjdamasio@ulusofona.pt

Introdução

…eles um de cada lado, isto com insucessos, Q preferências, trambolhões cama abaixo, muitos pontapés, mijas, rixas, complicações de família, favoritismos e ciumeiras e choros e berraria às vezes, resolvidos em família entre risos e lágrimas, bofetões, beijos, descomposturas, carícias leves... Também na cama as posições variavam conforme o frio ou o calor, conforme, principalmente, o frio ou o calor que fazia na cama, pois os cobertores, às vezes, eram convocados (um, ou dois) à pressa, num afã de salvação pública (nossa) e seguiam com destino incerto. Depois, não havia trapada pelas gavetas que chegasse para os substituir, e até jornais, são óptimos, ramalham duma maneira rangente, apreciada pelos vagabundos que têm sono e frio. A verdade é esta: o frio não entrava connosco !

Luiz Pacheco, Comunidade, 1985

O presente artigo apresenta o tema escolhido para o ano letivo de 2025/2026 como unidade temática para desenvolvimento de projetos no âmbito do departamento de Cinema e Artes dos Media da Universidade Lusófona. O tema selecionado é “Comunidade”.

A escolha deste tema insere-se no processo de transformação pedagógica do Departamento de Cinema e Artes dos Media da Universidade Lusófona, que ao longo dos últimos anos tem vindo a adotar uma metodologia baseada em desafios, onde a seleção de uma unidade temática orientadora do desenvolvimento de projetos ao longo das diferentes unidades curriculares do ciclo de estudos, procura convocar a reflexão crítica por parte dos estudantes e promover a sua capacidade de responder criativamente a diferentes desafios.

O tema da “Comunidade” é de uma atualidade e relevância muito elevada para o Departamento de Cinema e Artes dos Media (DCAM). Por um lado, este tema é auto-referencial, na medida em que nos alerta para a importância de que se revestem hoje para o DCAM os processos de construção de uma comunidade enquanto conjunto de indivíduos que partilham entre si objetivos, referências, crenças e propósitos. Desde a criação do DCAM há mais de 20 anos, que a construção de uma comunidade coesa foi um dos objetivos centrais do nosso projeto educativo. De facto, desde o início da licenciatura em Cinema no ano letivo de 2001/2002 que se procurou promover e consolidar uma comunidade integrada de docentes e discentes. Para a consolidação destes processo foram fundamentais um conjunto de fatores: a definição de uma metodologia de ensino baseado em projeto como modelo pedagógico central do curso; o enfoque na equipa e não no autor individual, como estrutura nuclear do processo criativo, e a introdução de modelos de ensino baseados em desafios com a definição de temas anuais e forte articulação entre UCs (unidades curriculares) através da adoção do modelo de UCs transversais. Mas tão ou mais importantes do que estas inovações pedagógicas para a constituição da nossa comunidade de ensino e aprendizagem, foi o desenvolvimento de iniciativas como o Over&Out, a Semana Internacional do Audiovisual e Multimédia ou a Philoxenia, enquanto espaços de apresentação e disseminação do trabalho dos nossos estudantes. Estas e muitas outras iniciativas ao longo dos anos foram fundamentais para a construção de um dos elementos fundamentais de uma comunidade: o sentido de pertença. Hoje continuamos a promover ativamente este processo de construção de uma comunidade de ensino e aprendizagem alicerçada no DCAM mas agora com uma dimensão internacional impensável há alguns anos. Com o projeto de criação da Universidade Europeia FilmEU estamos a alargar o sentido de pertença dos nossos estudantes e docentes a uma comunidade muito mais vasta e diversificada do que aquela comunidade inicial em que o DCAM se sustentou para florescer e crescer de forma exponencial ao longo destas décadas.

É precisamente esse crescimento e diversificação das atividades do DCAM, nomeadamente através de um reforço das atividades de investigação e inovação, mas também um crescimento significativo de atividades desenvolvidas em conjunto com a indústria e sociedade civil, que aponta para um outro aspeto fundamental da discussão em torno do conceito de comunidade: as comunidades sáo essenciais para a resiliência das sociedades em que vivemos mas vivem hoje um conjunto de processos complexos de transformação que nos convidam a interrogar os fundamentos da nossa vida em sociedade e, em última instância, daquilo que nos faz humanos.

Hoje vivemos o tempo das comunidades fluídas (Baumman, 2021) marcadas pela fragilidade dos laços sociais, onde as entidades dos indivíduos estão constantemente a ser redesenhadas e as comunidades são formadas, não em função de vínculos afetivos profundos, mas como consequência de interesses de consumo ou gostos compartilhados temporariamente (por exemplo, fãs de uma série de Televisão, utilizadores de uma rede social, ou participantes num evento específico – ex. jogo de futebol). Este conceito de “comunidades fluidas” foi desenvolvido pelo sociólogo Zygmund Bauman como parte da sua teoria mais ampla da "modernidade líquida". Na visão de Bauman, a vida moderna é caracterizada por constantes mudanças, incertezas e flexibilidade. A sua análise das comunidades fluidas descreve como os laços sociais e as identidades coletivas se tornaram frágeis e transitórios neste contexto. Para se compreender esta fragilidade das comunidades contemporâneas, temos de discutir conceitos centrais para a formação de uma comunidade, como “sentido de pertença” ou “capital social”.

O conceito de “pertença” é essencial para se compreender a relevância das comunidades para os nosso modelos de construção societal. “Pertença” é a experiência de fazer parte de um grupo ou comunidade, que oferece ao sujeito um sentido de continuidade pessoal e envolvimento num contexto social mais amplo onde se relaciona com outros com quem ele ou ela partilha algo em comum (Jansson, 2002). É esta perceção, que se centra no desenvolvimento de um sentimento de pertença a um grupo ou comunidade, que aponta para o facto de o conceito de "sentido de pertença" dizer respeito à forma como alguém constrói e mantém uma identidade com a qual se identifica. Por outro lado, pode-se abordar a “pertença” como uma perceção de posse ou apropriação (Jansson, 2002). “Pertença” significa algo que pertence a alguém. Numa perspetiva de rede social, se alguém pertence a uma rede, se faz parte dela, então essa rede também pertence a esse sujeito. Como membro de um grupo social, o sujeito também obtém resultados e vantagens, sejam sociais, culturais ou económicas, que derivam da posição que ele ou ela ocupa na rede desse grupo/comunidade. Estas duas formas de analisar o conceito de pertença não devem ser separadas em ordem a se poder ter uma compreensão completa e abrangente do conceito. O sentido de pertença está intimamente associado aos conceitos de redes sociais e comunidade. Dentro da sociedade, estamos ligados uns aos outros através de uma rede de laços e laços sociais que nos oferecem uma noção de quem somos e a quem pertencemos (Kerstter et al., 2008). A esta rede que liga os nossos laços chama-se "rede social" e estas redes são o sustentáculo das comunidades a que pertencemos. Os grupos ou comunidades dentro da sociedade são constituídos por redes sociais ou, por outras palavras, por laços e conexões entre atores que participam no mesmo grupo social. Esta rede social oferece aos membros laços afetivos e de suporte que têm uma influência relevante na vida dos indivíduos, promovendo o desenvolvimento do sentimento de pertença. Uma rede social é um agregado regular de laços dentro de um grupo que exerce alguma influência no comportamento social e afetivo das pessoas envolvidas. Este agregado representa o grupo de pessoas com o qual se mantém contacto e que tem um vínculo comum – o grupo a que se pertence. Estudos teóricos e empíricos sobre comunidades e uso de tecnologia consideram pertinente a distinção entre comunidades presenciais e virtuais (Kollock & Smith, 2002, Blanchard, 2007), dado que a tecnologia, em particular a internet e as redes sociais, desempenham um papel cada vez maior na vida social e nas formas de expressão social, contribuindo para o desenvolvimento de comunidades sem contacto físico prévio. Diversos autores (Rheingold, 1993; Kutti, 1996; Ling, 2008) têm considerado este tema nos debates contemporâneos, analisando as implicações da tecnologia para a sociedade e a forma como os novos artefactos mediáticos estão a transformar e a moldar as organizações sociais que conhecemos como comunidades. Os debates discutem temas como as mudanças nos contextos sociais existentes em relação aos níveis de participação social, autonomia, engajamento social, entre outros fatores, enfrentando as consequências e os resultados da introdução destes artefactos na vida quotidiana.

As comunidades presenciais são aquelas cujos membros interagem principalmente através da comunicação direta, sem a mediação de dispositivos técnicos; e as comunidades virtuais são grupos de indivíduos que sustentam as suas relações sociais através da comunicação mediada por computador (Blanchard, 2007; Chavis, 1986). Esta distinção entre comunidades virtuais e presenciais é feita com foco apenas no tipo de comunicação utilizada para interagir.

No entanto, uma comunidade é muito mais do que a forma de interação mais utilizada pelos participantes para cooperar - uma comunidade é um grupo social de pessoas que interagem em conjunto, partilham símbolos comuns e referências a factos externos adquiridos através de um contacto social contínuo (Joyce, 2004; Kollock & Smith, 2002). MacMillan e Chavis (1986) introduziram o conceito de sentido de comunidade (SOC) como um atributo de uma comunidade, capaz de fornecer uma estrutura para distinguir entre uma comunidade e um grupo, concluindo que um grupo só se torna uma comunidade a partir do momento em que os seus membros partilham um SOC, independentemente da sua forma de comunicação. Ou seja, fazer parte de uma comunidade implica a consciência do que justifica a existência da comunidade a que se pertence e o que une e motiva os membros da mesma. Segundo McMillan e Chavis (1986), o SOC refere-se a um sentido individual de fazer parte de um grupo e partilhar com outros uma necessidade específica e comum baseada em quatro dimensões operacionais – pertença (sentimento de pertença que desenvolve a segurança emocional e o investimento pessoal no grupo), influência (uma ação bidirecional: os indivíduos influenciam o grupo e o grupo influencia os indivíduos, pressão do grupo para a conformidade, coesão social), satisfação de necessidades (reforço positivo) e ligação emocional partilhada (qualidade da interação, eventos, valores e emoções partilhados, apoio social). Fazer parte de uma comunidade implica ser aceite por essa comunidade, participar nas atividades da mesma e estar ligado aos seus membros. Neste sentido tando um grupo criminoso organizado como uma ordem religiosa são ótimos exemplos de comunidades tantas vezes retratados na história do cinema.

Com o aparecimento de novas formas de comunicação mediadas por tecnologias digitais e o crescimento acentuado das chamadas comunidades virtuais acima referidas, alguns autores sentiram a necessidade de transferir o conceito de “sentido de comunidade” para uma dimensão virtual (Blanchard, 2007; Blanchard & Markus, 2004; Postmes, Spears, Lee & Novak; 2005; Koh & Kim; 2004; Tonteri, Kosonen, Ellonen & Tarkiainen, 2011), desenvolvendo um novo conceito original – sentido de comunidade virtual – que remete para o sentimento individual de pertença a grupos sociais online e uma nova medida para o avaliar (Blanchard, 2007 - SOVC). Comunidades dentro de uma plataforma como o Minecraft seriam exemplos destas comunidades virtuais. A influência destes processos tecnologicamente mediados para a sustentabilidade das nossas comunidades já foi objetivo de críticas várias vezes no passado, nomeadamente quando se considera o papel que diferentes media, como a televisão ou rádio, têm na coesão e desenvolvimento de uma comunidade.

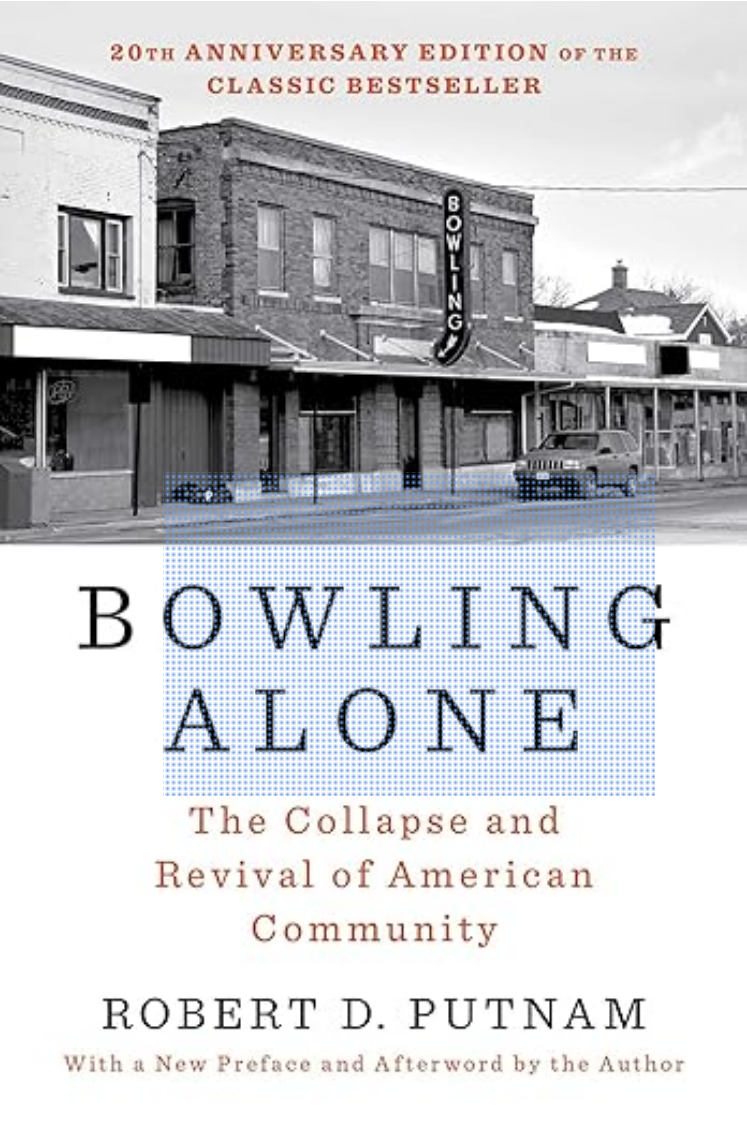

Uma das críticas mais acesas ao papel negativo que os media podem ter numa comunidade, partiu de Robert Putnam que no seu livro “Bowling Alone” (2000) analisou o declínio do capital social nos Estados Unidos desde a década de 50 do século passado com base num volume imenso de entrevistas e dados estatísticos. Putnam mostra como nos tornámos cada vez mais desligados da família, dos amigos, dos vizinhos e das nossas estruturas democráticas — e como nos podemos voltar a ligar às mesmas num contexto de crescente alienação tecnológica.

Putnam alerta para que o nosso stock de capital social — a própria estrutura das nossas ligações uns com os outros — caiu a pique, empobrecendo as nossas vidas e comunidades. Putnam mostra-nos que sejam as comunidades virtuais ou face-a-face, no centro de qualquer comunidade estão relações e essas relações estão na base do que se chama “Capital Social”, um outro conceito essencial para se compreender como é que as comunidades se estruturam e evoluem.

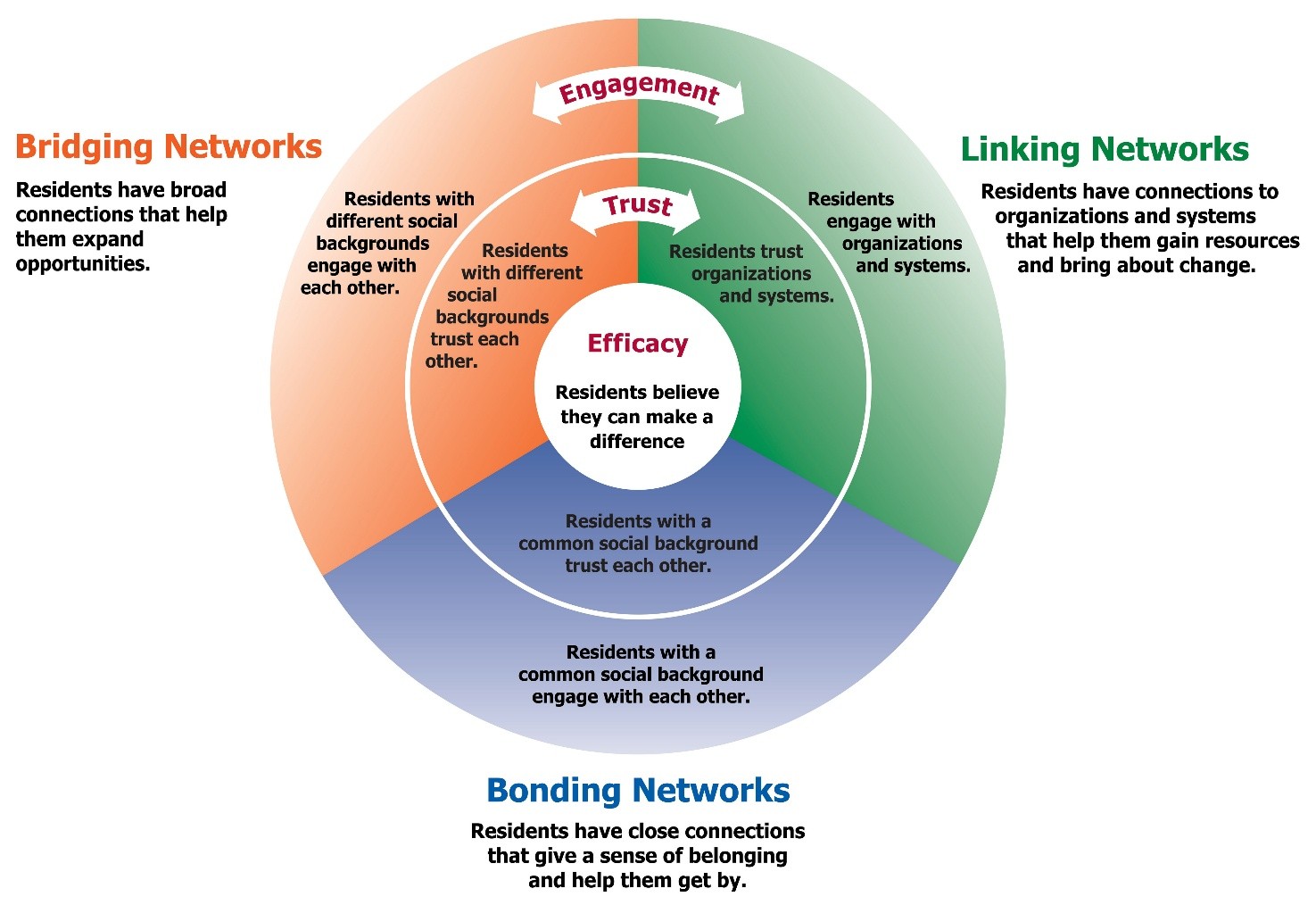

A ideia fundamental da Teoria do Capital Social (TCS) é relativamente simples: as relações são importantes e as redes sociais das pessoas contam (Field, 2003). Acima de tudo, importam para as pessoas que se envolvem nessas mesmas relações, desenvolvendo laços sociais e afetivos através delas. Importam aqui de forma subjetiva, embora também importem de forma coletiva para a sociedade como um todo, na qual as pessoas estão envolvidas. Dito de outra forma, uma comunidade será tão mais forte e coesa quanto maior for o volume de capital social que agrega. Burt (2005) define o capital social como a vantagem criada pela posição de um indivíduo numa estrutura relacional: quanto mais relações estabelece, maior é o seu capital social e mais fácil é obter informação ou realizar o que procura naquela rede social específica. Assim, as ligações que as pessoas mantêm numa rede social podem contribuir para o seu sucesso de forma individual. A ideia é que as ações e os compromissos coletivos contribuem para as conquistas subjetivas – as relações sociais oferecem às pessoas a possibilidade de alcançar coisas que não conseguiriam alcançar sozinhas ou que seriam muito difíceis de alcançar por si próprias. No entanto, alguns autores (Ling, 2008) apontam a importância de não simplificar a questão do capital social como um antagonismo entre o coletivismo e o individualismo no contexto das redes sociais, mas sim como um marcador de coesão e força dentro de um sistema social.

O conceito de capital social adquiriu uma proeminência que poucos conceitos científicos tiveram no passado, sendo aplicado numa variedade de domínios, como os sistemas de informação (Bresnen et al., 2004), a economia (Szreter, 2001), a política e as ciências sociais (Putnam, 2000). No entanto, a aplicação do conceito no presente estudo está mais relacionada com o domínio social e as suas implicações na organização da vida social. Quando dizemos capital, referimo-nos a um investimento de recursos num contexto histórico e social particular. O capital social é, então, um recurso relacional, não capital material ou económico, mas um tipo social de capital que resulta do esforço constante de um indivíduo para manter e aumentar o seu próprio número e qualidade de relações dentro de uma rede de laços interligados que requer um compromisso contínuo. O valor do capital social está relacionado com a explicação que fornece para a base da cooperação social e da coesão social – porque é que as pessoas colaboram umas com as outras nas redes sociais. De acordo com os fundamentos da teoria do capital social, o conceito de satisfação pessoal é essencial para explicar porque é que as pessoas cooperam (Field, 2003). Segundo Bourdieu (1980), o capital social é a quantidade de recursos resultante de uma rede social onde as interações são mantidas diariamente, sendo esta a razão para o esforço contínuo de manter relações que vão ao encontro de uma necessidade ou benefício pessoal. Posteriormente, Coleman (1994) introduziu a Teoria da Escolha Racional (TRC) no quadro teórico do capital social, enfatizando a ideia de satisfação como estímulo à cooperação social. A TCR propõe que todos os comportamentos e ações são consequência da procura dos indivíduos pelos seus próprios interesses (Field, 2003). Embora esta teoria pareça, até certo ponto, egocêntrica, é bem fundamentada e respeita os fundamentos da teoria do capital social.

A TSC baseia-se no facto de que a manutenção e a reprodução do capital social dependem das interações sociais que os membros de uma rede mantêm. Ou seja, quanto mais ricas em volume e profundidade as nossas relações forem, maior será o volume de capital social que as comunidades a que pertencemos, e nó próprios, acumulamos, logo mais densa será a rede de relações que sustenta a comunidade. Tal não significa que o fim da comunidade seja sempre positivo ou benéfico para a sociedade, como se ilustra na figura 9

As comunidades são fundamentais para a nossa sociedade. As comunidades são as estruturas que medeiam as nossas relações com os outros e estruturam a nossa vivência social. As comunidades encerram elementos fundamentais para os seus membros, como sentido de pertença ou capital social. As nossas comunidades estão em profunda transformação e muitos dos modelos clássicos de vivência comunitária estão hoje ameaçados ou até já extintos. Se estas mudanças são mais postivas para os sujeitos e para as sociedades, é uma questão que ainda está por responder. Pensar e representar as nossas comunidades é pensar sobre aquilo que nos aproxima e aquilo que nos afasta, sobre aquilo que faz de nós criaturas sociais e sobre as possíveis estratégias para continuarmos a prosperar em busca de um melhor desígnio coletivo. Pensar e representar comunidade também é construir e aprofundar a comunidade do DCAM e do FilmEU. Este é o vosso desafio para o ano letivo de 2025/2026.